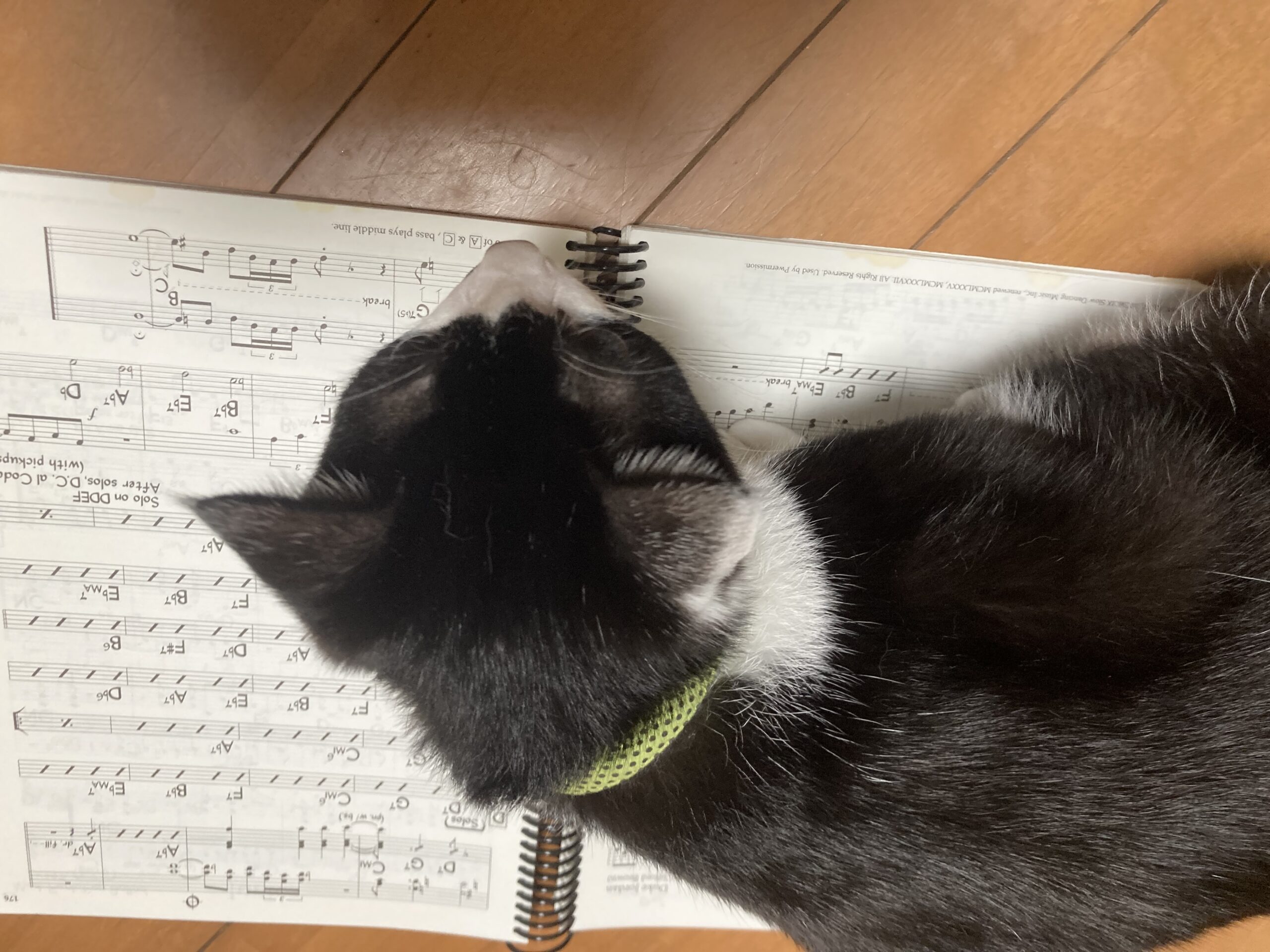

ジャズを演奏するにあたり、ほとんどの人が楽譜というものと付き合うことになると思います。

セッションや、バンドのリハーサルやライブ本番において、必要不可欠と言えるでしょう。

そこで起きるさまざまなハプニングは、この譜面が原因となっていることが多いように思います。

これは、その譜面がつくられた目的をよくわからないままに現場で使っているが故に起こると思うのです。

そこでジャズの現場で使われる譜面を3つに分類し、その目的を解説してみます。それを理解することで、無用のトラブルを回避することにつながれば幸いです。

まず「メモリー帳」というものがあります。

これは数多あるスタンダードやジャズチューンのうち、その人がレパートリーとしている曲を忘備録としてまとめている楽譜集と定義できます。

つまり自分専用で、基本的には他人には見せない。なので自分がわかればいい。自分に必要な情報が書かれてさえいれば良いのです。

例えばベーシストが書くメモリー帳に、メロディが無くてコード進行だけが書かれてても不思議ではない。

真面目で慎重な人は覚えた曲の数だけ増えるので、分厚くなったり冊数が増えたりしますが、世の中を舐めている人(つまり僕のことです)は、「枯葉やA列車なんか、忘れろったって忘れないでしょ」ということで逆にどんどん薄くなったり、果ては持たなくなることさえ、あり得るわけです。

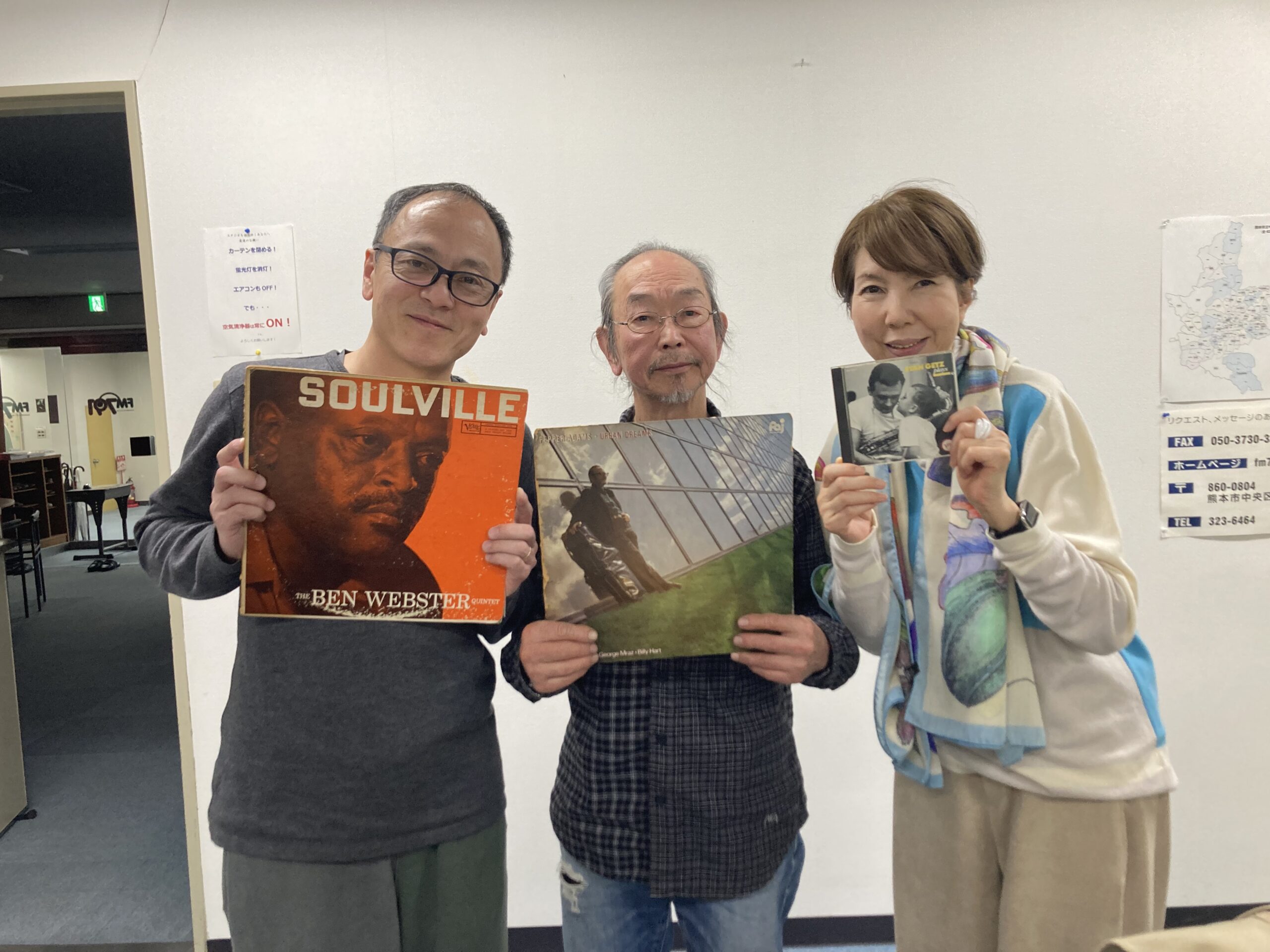

ただし、昔のキャバレーやクラブの現場では、誰かのメモリー帳を共有して演奏することも多く、キレイに書く人のメモリー帳が尊ばれ、かつて熊本市内では「Nakachiエディション」とか「Akehiエディション」が流通していた頃もありましたね(笑)。

でも基本的には、メモリー帳は演奏時にみるためのものじゃないし、ましてや他人に見せるものじゃないと考えて差し支えないと思います。

ただ残念なことに、最近はこれを自作し持ち歩いているジャズ初中級者を見かけなくなりましたね。

次に「リードシート」というものがあります。

これはセッションの時によく使われるもので、基本的にはテーマメロディとコード進行が書いてあることが必須です。

その時に参加するすべての楽器奏者が共有するべき最低限の情報が書いてあるのですが、決して「必ずそうしなければならない」という強制力はあまりないと捉えるべき、と思います。

またその曲でよく採用されるイントロやエンディング、セカンドリフなどが書いてあることもありますが、これも必ずやらなければならないわけじゃない。参考にはするけれども、その時のセッションメンバーの気持ち的に、「そういう空気じゃ、今は無いよね」ということであれば省略したっていい。

逆にリードシートに書いてなくっても、その曲の常套的アレンジを誰かが仕掛けてきたら、それに対応してもいいし、ウザかったら無視してもいい(笑)。それがセッションの醍醐味とも言えます。

ですので、私見ですが、リードシートに書かれている情報は必要最低限が望ましい。つまり僕は、リードシートにコードのテンション指定やオンコードはなるべく書きたくありません。よく「A7だけどメロディがFだからA7(b13)」とか書いてる人もいますが、なんとなくウザい気がします(笑)。

最後にライブを行う前提で、固定のメンバーで共有するための譜面を「アレンジ譜面」と言ったりします。セットリストの中でセッション的にやりたい曲は、リードシートで済ませる場合もありますが、そのユニット独自のアレンジが施された曲を演奏する場合は、アレンジ譜面が当然必要になるわけです。

ですので、これを書く必要があるのは、バンドリーダーだったり、アレンジャーだったりということになり、サイドメンは受け取るだけということになります。

ということで、書くのが一番難しいのがこのアレンジ譜面であり、書いた人の音楽性が表れるという意味で、とても悩ましいものです。

アレンジ譜面の性質上、バンドリーダーとなりやすい管楽器奏者などが書く頻度が高くなるのですが、見た瞬間「コイツ自分がソロ取ることしか考えてないんじゃ?」みたいな譜面を渡されると、ピアニストやベーシストの気持ちが萎えたりするので注意が必要です(笑)。

逆に、「ベーシストは無視していただいても構わないコードはカッコつけてます」とか、「参考音源を聴くとオンコードにするべきか悩みましたが、ベーシストにお任せします」とか、「ドラマーにテーマ演奏時ににキックとして合わせて欲しいところには、メロディにアクセント記号をつけています」みたいな譜面を渡されると、「ムムッ、お主できるな!」とやる気が出てくるわけです。

注意するべきは、ボーカリストの人が、セッションなのに、このアレンジ譜面を持ってくることがあるんですよね。

発表会用にピアノの先生が書いてくださった譜面なのだから、ゆめ間違い無いだろうと持ってきてくださるのですが、これまでの説明を読めば、理解力のある人は、「それは場違いなんだな」と気がつかれることでしょう。

つまり、ボーカリストも楽器奏者も、セッションという場においては、上下関係はなく平等であるべきで、アレンジ譜面で相手のやることを縛るべきでは無いというのが本来的なあり方ということです。

なのでボーカリストで、セッションに持っていくリードシートを自力で用意できない人は、自分が習ってる先生とかに相談するといいと思います。

今はセッションに行くと、例の本が登場し、それをそのまま広げて演奏が始まるという光景が全国的なのかもしれません。

現在は、ガチ勢とかエンジョイ勢とかいう言葉もあって、小難しいことを言うと嫌われるのかもしれませんが、そのような使用方法というのは、出版社、、、は分かってないかもしれませんが(^^;)少なくとも作者は望んでいないと思うけどなぁ。

と言うわけで、今後の音楽活動の参考になれば嬉しいですね。